Essay 2

コンストラクションの系譜

執筆:細尾直久

白井晟一

世界が平和ではなく、対立と闘争に満ちていることは、ある意味において健全なことだ。従来の不公正な秩序が保たれていれば、差別の問題や不正、搾取について声を上げることができないからだ。無秩序は、不公正な状態に異を唱え、おかしな関係を正す絶好の機会でもあるが、混乱の末に不公正な秩序が再生産されるという結末も、一方で反復される。上下関係が前提とされた、人が人によって支配される縦社会ではなく、出自や信条、性格の異なる異質な人間同士が、お互いの個性を活かし合うかたちで協働することによって、自由で平等な社会を生み出すことができないだろうか。「ユートピア」と呼ばれる、こうした理想社会の縮図を、規格性と均質性を旨とする近代建築とは一線を画した建築を作り続けた、建築家・白井晟一の作品の中に見てとることができる。

近代建築においては、機械製品のように組織的・体系的に建設すること、軍隊の一兵士のように全ての部分を取り替え可能で、無個性な部品=コマとすることに主眼が置かれる。大量生産、大量消費を伴う20世紀型の資本主義社会において、そうした方法こそが求められたからだ。以上の方法で建設された近代建築では、各々の部分は「規格化された部品」のように均質に作られ、個別性が剥ぎ取られて、整然と行進する兵隊のコマのように扱われる。したがって、兵隊を集団化することによって生み出された近代建築は、高度に組織化された軍隊の美しさを備えているため、「軍隊的な建築」と言い換えることができる。

一方で、「群像的な建築」と呼ぶことのできる建築が存在する。「群像的な建築」では一つひとつの部分が存在感を放ちながらも、どちらが主でも従でもなく、それぞれの個性を生かしながら必然的な形で組み合わされている特徴を持っている。そうした姿は、単独的な存在である一人ひとりの人間が水平的に協業することによって、社会を生み出しているかのようである。白井晟一の建築は、この「群像的な建築」に該当する。

磯崎新は、白井の代表作である『親和銀行本店』を解読したエッセイにおいて、白井の建築の本質は、その室内装飾の特異さに凝縮していると指摘する。

もしそれが、ノルやハーマン・ミラーのようなアメリカのデザイナーによる家具や、ヨーロッパのやはり現代作家の家具だけであったならば、さして不思議がる必要もなかろう。ところが、イームズの安楽椅子の横にイギリスのビクトリア風の飾り棚がおかれ、その横の壁にフランドル風の凸面鏡がかけられている、という光景にでくわし、しかもそれが何のちぐはぐさもないどころか、むしろ当初からの計画そのもののように、緊迫した空間を構成する不可欠な要素になっていることを発見すると、ぼくはたじろがざるを得ない。

⎯磯崎新「凍結した時間のさなかに裸形の観念とむかい合いながら一瞬の選択に全存在を賭けることによって組み立てられた《晟一好み》の成立と現代建築のなかでのマニエリスト的発想の意味」

このように、ひとつの様式で全ての家具や調度が均質に揃えられるのではなく、古今東西からやって来た出自も外見も異なる物達が、それぞれの存在感を放ちながらも絶妙に均衡している姿は、さながら群像劇を見ているかのようであるが、この「群像劇」は室内装飾だけにとどまらず、白井晟一の建築を構成するすべての部分にも展開されている。トラヴァーチンの帯が随所に差し込まれた藤色の織物壁と、グレージュ色の絨毯。白いトラヴァーチンの量塊を貫く、磨き上げられた黒御影石の円筒シャフトと、その表面に刻印された黄金の文字。一つひとつの部分はバタ臭い異物感を漂わせているが、それらが劇的に組み合わされ、均衡することによって、人間の情操を打つ美的な力が引き出されている。特筆すべきことは、物同士の関係から引き出されたこれらの力が、人間の情操をある方向へと導くよう、目的を持って用いられていることだ。裁判所の空間が厳粛な気持ちを、住宅の空間がくつろいだ気持ちを、酒場の空間が和気藹々とした気持ちを引き起こそうとするように、白井の建築は訪れた人を感動の極みへと至らせようと働きかける。それは、役者が台詞や表情、仕草などによって観客の気持ちを誘導し、喜ばせたり悲しませたりする演技表現と類似している。因みに、白井は京都美術工芸学校にて学んでいた時代、『エラン・ヴィタール』という劇団に参加していたことが知られている。

本野精吾

若かりし頃の白井晟一は、京都美術工芸学校の図案科を卒業している。図案とは今でいうデザインのことであり、白井が学んだ戦前の図案科においては、建築も含めたデザイン全般を扱っていた。白井の担当教授であった本野精吾は、桂離宮を絶賛したブルーノ・タウトを日本へ招聘したことで知られる日本インターナショナル建築会を設立した建築家であるが、建築だけでなく、インテリア、家具、舞台デザイン、衣服製作など、生活に関わる全ての物事をデザインしようとしていた。

1927年7月に京都で設立された日本インターナショナル建築会の宣言に寄せて、本野は次のような解説を書いている。

宣言1. 人類の生存に基礎を置て建築の進路を根本的に解決せんとす

「人類の生存―問題はここから出発する。人類生存の本体が何であるか。物質の集合であるか観念であるか 又は神の意志であるか。これらを探求する事は吾等の目的ではない。吾等の前に人類の生存と云う厳然たる事実がある。本体が何であるかを究める前に事実は一つである事を認めねばならぬ。吾等は信念の基礎をここに置く。(中略)この信念の前には一切のイズムは消滅する鳥は巣を造る。彼等には科学哲学も宗教もないらしい。けれども生に即したる住居を持つ。吾等人類の巣が何であるかを求むるために吾等は全き努力を払わんとする。科学も哲学も宗教も一切はこれの目的のために何等かの役目を果すであらう。」

⎯本野精吾「日本インターナショナル建築会の宣言及綱領の解説」

鳥は自然に働きかけることによって巣を造るが、巣は鳥と協働することによって、鳥の生存を(繁殖ができるよう)豊かに変化させてくれる。同様に、人類の生存それ自体を豊かに変化させてくれるような巣を造ることを、本野は自覚的に考えていた。毛皮を持たず、脚が遅く、強力な牙も爪も無い人類は肉体的に脆弱であるが、自然に働きかけて様々な物を造り出し、それらと力を合わせることによって、人類の生存は変化する。自転車に乗れば脚が早くなり、カシミアのニットを身につけると寒さに強くなり、ベッドに寝そべるとリラックスして体が休まる。豪華な時計を身につけると無敵感が感じられ、美しい首飾りを身につけると気持ちが晴れやかになり、化粧をすると自信が生まれる。このように、物と協働することによって人類は変化し、こうした変化を積み重ねることによって、人類の生存は作り上げられていく。

本野精吾は、1910年代から20年代にかけて時代の先頭を走った前衛的な建築家として、歴史に位置づけられている。科学技術に基づく、機能性や合理性を追求した無装飾のデザインは近代建築の表現であるが、1924年に竣工した本野の自邸である『本野邸』において、コンクリートブロックを剥き出しで用いる外壁表現が世界に先駆けて実現されたと評価されている。だが、近代建築の五原則(ピロティ・屋上庭園・自由な平面・水平連続窓・自由な立面)を体現した、ル・コルビュジエの設計による『サヴォア邸』(1931年竣工)とは異なり、『本野邸』にはプロパガンダとなりうるような、大きなデザインコンセプトが存在していない。むしろ本野精吾の核心は、使用する人が愛着を持つことのできる、建築における小さな部分の表現に宿っている。

外壁のコンクリートブロックが持つ暖かい質感、縦材の連なりが四方枠から上下に飛び出す形で溶接されている鉄柵、玄関前の表情をつくってくれる煉瓦で被覆された柱、葡萄の装飾があしらわれた暖炉、上へ登りたくなる気持ちにさせてくれる階段、そして幾何学的でありながらも愛らしさを併せ持つ家具。

おそらく本野にとって、愛着を感じさせるような物の表現こそが人間を触発する力を持つ、という認識があった。お気に入りの服装を身に着けると気分が上がるように、建築の小さな一つひとつは住人と有機的に関わりあい、愛用されることで、その人の状態を豊かに変化させてくれる。実際のところ、本野は生涯において10作品ほどしか建築をつくっておらず、それ以外の作品は船の内装デザイン、家具や舞台のデザイン、服飾や人形の制作など多岐に渡り、建築以外の余芸にうつつを抜かした中途半端な人と思われる向きもあるかもしれない。だが、仕事のジャンルの一貫性は存在しない一方で、「物との協働こそが人類を変化させ、人類の生存を作り上げる」という思想は、多岐に渡る建築以外の仕事のなかにも、一貫して埋め込まれているように思う。

演劇は、舞台セットや配役、台詞、衣装などといった外部から与えられる状況によって、人間が別人になれることを垣間見せてくれる。1923年から24年にかけて、白井晟一も後年参加することになる劇団「エラン・ヴィタール」のために、本野は舞台デザインを多数手がけている。カール・マルクスは「意識が生活を規定するのではなく、生活が意識を規定する。」と『ドイツ・イデオロギー』のなかで書いていたが、本野もまた、人が物をコントロールするのでなく、物が人の意識すらも規定する力を持つという唯物論に基づいていた。最後に、本野は当時新しい社会を建設しようとしていたソ連の試みを紹介する「ソヴェートの友の会」の幹事でもあったことを書き記しておく。

ロトチェンコ

1917年、ツァーリによる専制的で不公正な秩序が打倒されたロシア革命に際して、詩人のマヤコフスキーは次のように歌った。

諸君!

今日、千年に及んだ過去が崩れる

今日、世界の土台が新たに見直される

今日、

洋服のボタンの一つにいたるまで

生活を新しく作り変えよう

⎯マヤコフスキー「革命」

新しい社会を建設する熱情に燃え上がった初期ソヴィエトにおいて、マヤコフスキーの盟友であるデザイナー・アレクサンドル・ロトチェンコは、流行の商品を刹那的に使い捨てる資本主義社会を批判し、物を使い捨て可能な「奴隷」として扱うのではなく、人生を一緒に過ごす「同志」として、ずっと大切に愛用する態度こそが真の豊かな生活をもたらすと考えた。そこで彼は、様々な空間や用途にフレキシブルに対応でき、人間とともに行動することのできる多機能可変家具を考案する。人数に合わせてサイズと形態が変えられるテーブル、食器棚兼洋服ダンス、折りたたみ式の食卓、長いすになる椅子、収納できるベッド等といった変幻自在の家具は、使用者と家具との間のコミュニケーションを発生させることで、人間を活性化し、刺激する働きを持つ。通常、家具には人間に奉仕する召使いのような役割しかないと思われているが、ロトチェンコの発案した家具は、召使いとしてではなく、対等なパートナー=「同志」として人間と協働することで、真に豊かな社会の建設に貢献しようとしていた。

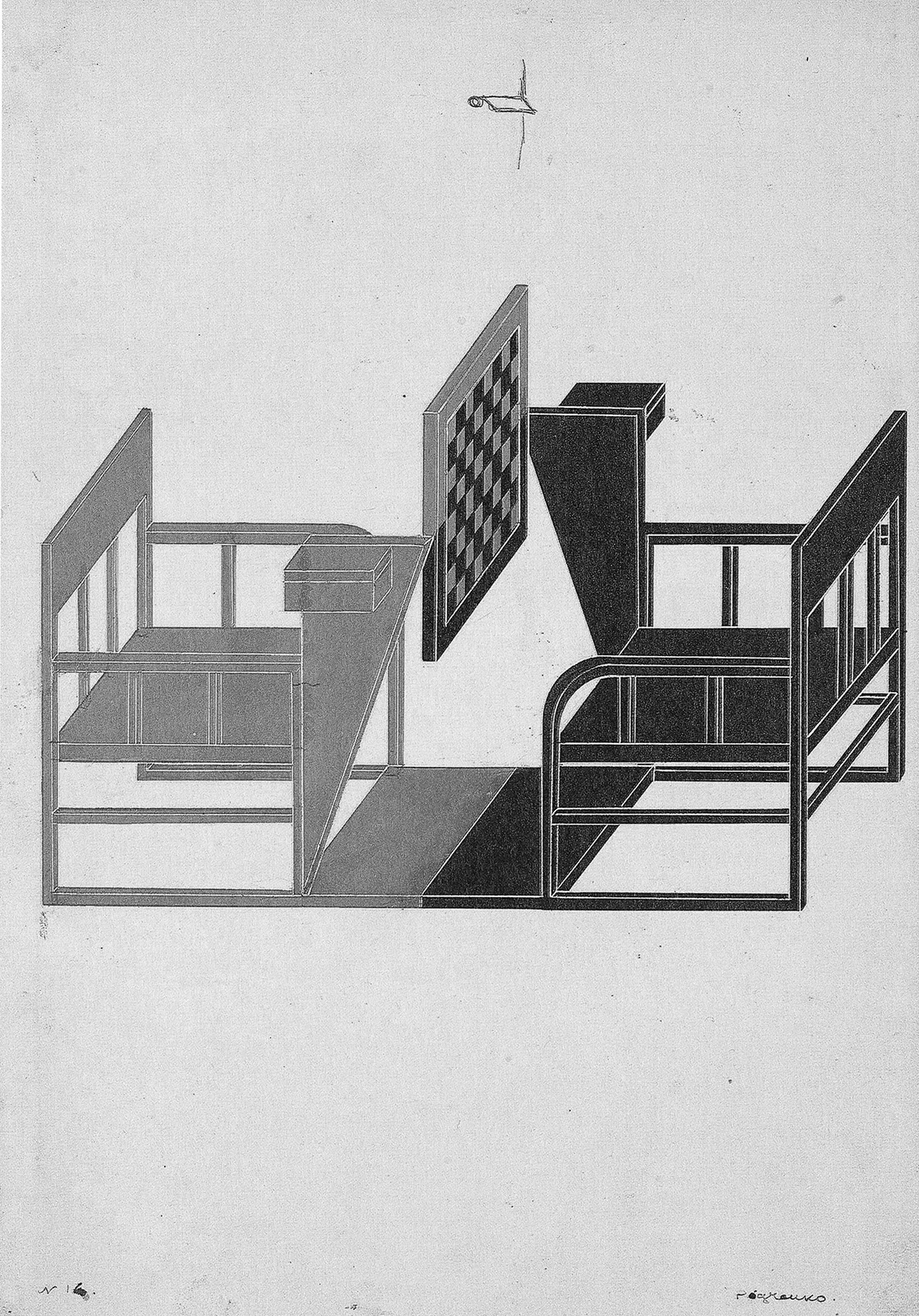

出典:『ロトチェンコ+ステパーノワ ロシア構成主義のまなざし』朝日新聞社、2010年、p. 100

ロトチェンコは「コンストラクション」という手法に基づいて、多ジャンルに渡る創作活動を行ったことが知られている。「コンストラクション」とは、部分と全体が必然性を持って結びついた、無駄の削ぎ落とされた造形のことを指し、一つひとつの部分が合理的に組織されることによって、機能的な力がそこから引き出される。この手法を介して、「同志」としての家具をはじめ、食器、衣服、写真、グラフィックデザインなどといった、人間の生活を豊かに建設=コンストラクションする様々な物を手掛けていったのだが、彼もまた、演劇と深い関わりを持っていた。

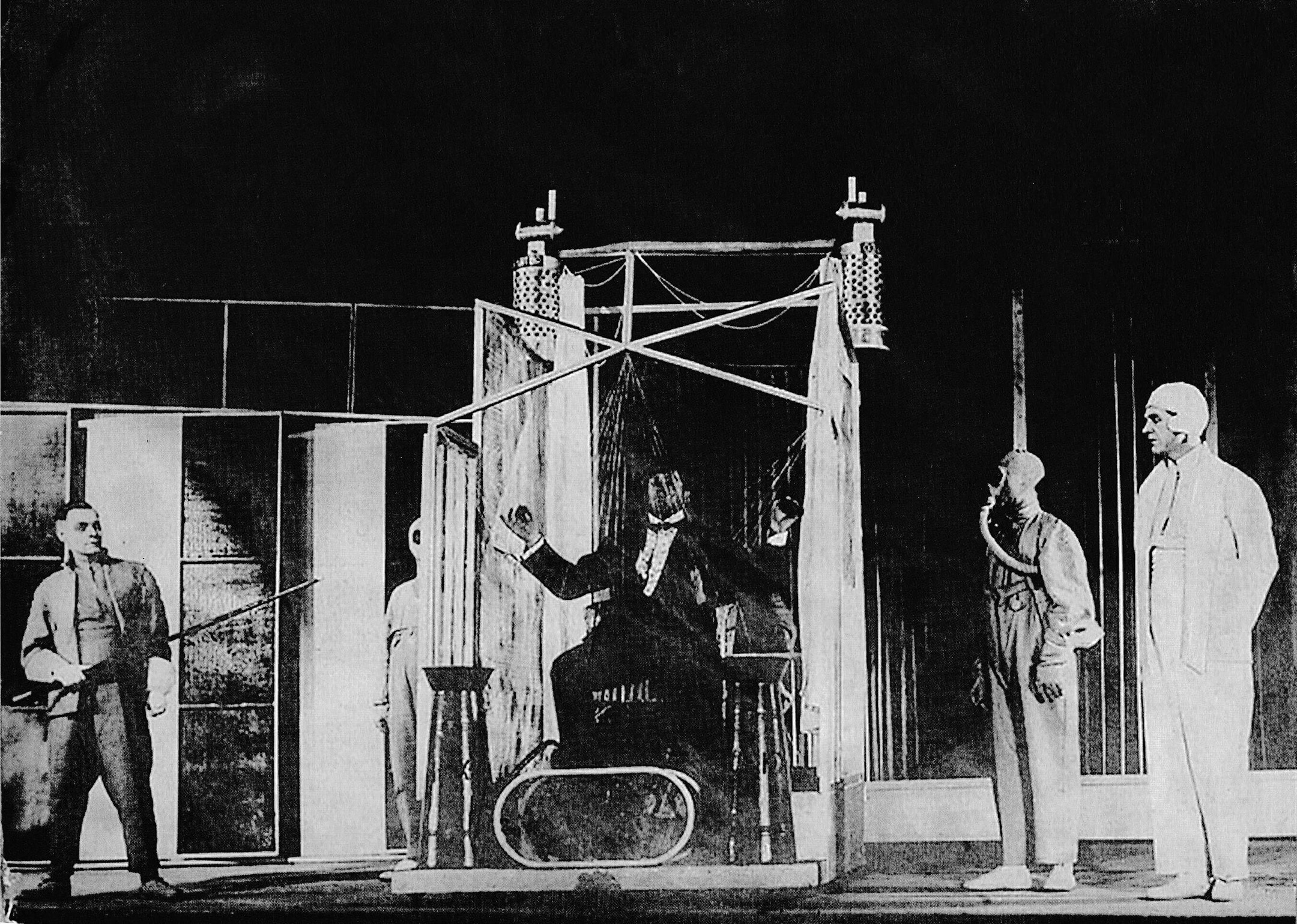

ロシア革命から12年が過ぎ、新しい理想社会への夢も色褪せた1929年、マヤコフスキーは戯曲『南京虫』を発表する。当時のソヴィエトは、革命後の新経済政策の下で多くの人々が小市民的な贅沢を求め、社会主義の理想は骨抜きにされようとしていた。この戯曲では、そうした世相を象徴するかのような俗物の主人公が、50年後の1979年にタイムスリップする。「真の豊かな生活」が達成された未来社会において、主人公は人類に害を及ぼす不健全な「南京虫」として診断され、動物園に収容されるという風刺劇であるが、ロトチェンコはマヤコフスキーからの依頼により、未来社会の舞台デザインを担当することになった。未来のソヴィエトは、紙幣も恋愛もビールもダンスも握手も自殺もなく、無駄が削ぎ落とされ、機能性のみが追求された社会として描かれており、ロトチェンコはそうした社会の姿を、装飾や背景画の代わりとなるフレーム状のオブジェクトや、工業用の防水布を用いた即物的な衣装によって作り上げようとした。

出典:『ロトチェンコ+ステパーノワ ロシア構成主義のまなざし』朝日新聞社、2010年、p. 115

だが、マヤコフスキーは1929年の現状を風刺するだけでなく、1979年という未来社会の姿にもまた、救いがないことを暗に表現していたのではないだろうか。未来の「ユートピア」では、機能性のみを突き詰めることによって、生活の貧しさが逆説的に炙り出されているからだ。翌年、ツァーリの再来であるスターリンによる専制体制の下でマヤコフスキーは自殺に追い込まれ、「生活を新しく作り変えよう」とする夢は完全に終わりを迎える。