Essay 1

織物としての建築

執筆:細尾直久

人類における最初の建築は、基礎を持った堅牢な構造物ではなく、人の身体を包む被覆であるらしい。人類は悪天候や外敵から身を守る必要から、動物の皮や織物の布で覆いを作った。これこそが最初の建築を構成する部分であり、人の身体に近しい覆い=内部空間から建築は考えられなければならないと、ウィーンの建築家であるアドルフ・ロースは主張する。西洋を由来とする建築の文脈においては、建築の骨組となる構造が重視され、インテリアの仕上げは「お化粧」として軽視される。ロースの主張が衝撃的だったのは、このような建築の主従関係がひっくり返っていることにあった。

ところで建築家に与えられた課題とは、言ってみれば暖かな、居心地よい空間をつくり出すことである。そうだとして、この暖かく居心地よいものとなると、絨毯である。だから建築家は絨毯を床に敷き、また四枚の絨毯を四周に吊す。そしてこれが四周の壁となるわけである。しかしながら絨毯だけでは、とても一軒の家をつくることは出来ない。床に敷く絨毯にしても壁に掛ける絨毯にしても、そうした目的のためには構造的骨組が必要となる。だからそうした骨組を工夫するということは、建築家に与えられた第二の課題となる。

⎯アドルフ・ロース「被覆の原則について」

アドルフ・ロースの考えは、19世紀中期のドイツを代表する建築家であるゴッドフリード・ゼムパーの建築論を踏まえたものでもあった。ゲーテの自然・芸術論に影響を受けていたゼムパーは、形態生成の基礎となる四つの「原要素」が多様な条件のなかでダイナミックに変形していくことで、建築は生み出されると考えた。四つの「原要素」とはすなわち、火が宿る場所である「炉」と、炉を防御するための「屋根」、「囲い」、「土台」である。この「囲い」の説明に際して、ゼムパーは、ドイツ語で仕切り壁・壁面を意味する「wand」という言葉が、「gewand」という衣服を意味する言葉と同じ語源であると指摘している。それらの言葉は、gewebt/織られた、または、gewirkt/編まれた素材を表しており、これが「wand」をなしていたという。ゼムパーは、人間の原初的な営みとして、小枝を編むことから靭皮を編んで筵や覆いにするという着想が生まれ、それからさらに、植物繊維を用いた織物等々を思いつき、このように制作したテキスタイルを空間遮蔽や日差し、寒気を遮断するための仕切りとして用いるようになったと述べる。特筆すべき点として、壁面は石や煉瓦造などの構造物である壁体と区別されるとともに、壁面は壁体より重視される。気候に恵まれた地域では、壁面は絨毯などによる仕切りとして用いられる一方で、構造としての壁体は必要とされないからだ。人の身体に近しい覆い=内部空間から建築は考えられなければならないならば、「お化粧」として軽視されてきた、テキスタイルに起源を持つ壁面 (wand)こそが、その本質を担っている。

人の身体に近しい覆いこそ重要であり、構造はそれを支える骨組みとして仕えるというあり方は、目を凝らして周りを見直すと、日本の伝統的な建築がそのように出来ていることに気がつく。日本の建築は構造によってではなく、室礼によって構成されているからだ。

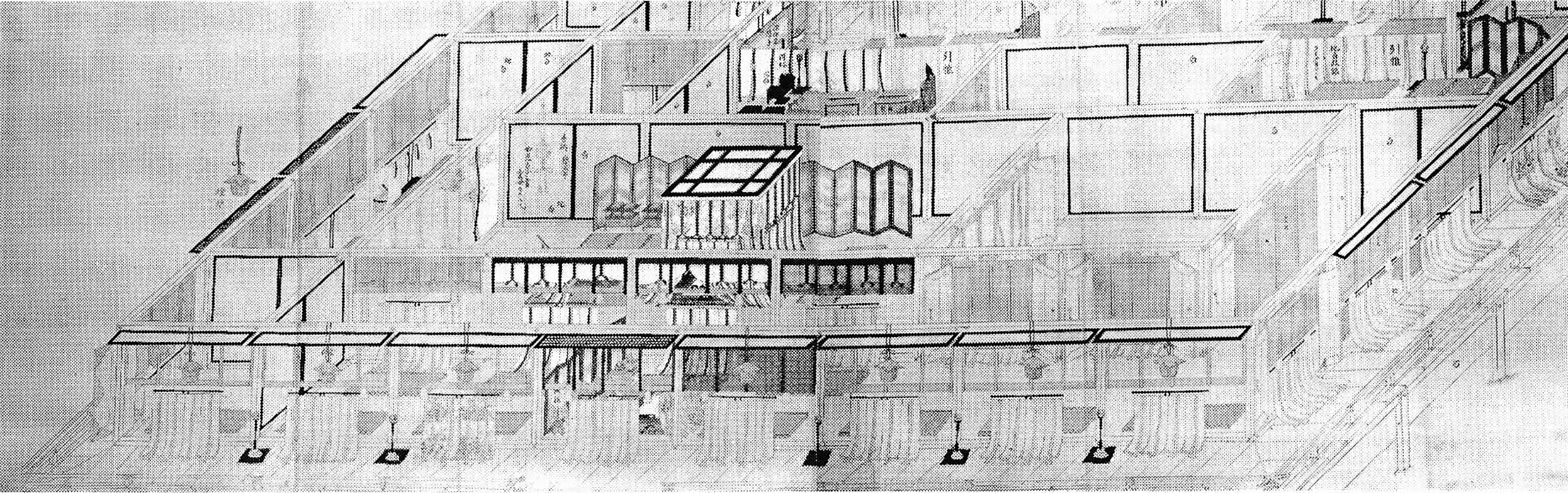

藤原氏歴代の邸宅であった東三条殿は、平安時代における寝殿造の代表的な例とされている。その復元平面図を眺めてみても、柱が反復して並んでいるだけの「がらんどう」にしか感じられないが、すべての空間は屏障具によって仕切られ、座具が置かれることによってはじめて、必要な場が形成されたという。几帳(可動式の台に薄絹を吊り下げた仕切り)、壁代(内法長押に取り付けたカーテン)、簾や屏風、衝立などの屏障具。畳、円座(藁などで丸く編んだ敷物)、茵(布帛で覆われた正方形の敷物)などの座具。こうした屏障具や座具に加えて、身のまわりに置く様々な箱、台、棚などが「室礼」と総称されたが、人の身体を包む最初の被覆である衣服=装束もまた、そのなかに含まれていた。

出典:日本建築学会編『日本建築史図集 新訂第3版』彰国社、2011年、p. 28

室礼は季節や儀式、行事によってその都度模様替えがなされるが、内部空間を大きく変化させる「お化粧」の働きを持つ。「お化粧」としての室礼は仕切り=wandであると同時に装束=gewandでもあり、人の身体に近しいがゆえに意匠が凝らされている。こうした仮設的な覆いによって建築の華やかな舞台が作られる一方で、寝殿造の構造は室礼を保護するための骨組みとして、控えめに存在している。

美しい食器に盛りつけられた料理が一層美味しく感じられるように、日々の暮らしを取り巻く品々は、人と身近に触れあうなかで、生活を瑞々しいものにしてくれる。イタリアモダンデザインの父」とも言われるジオ・ポンティは、「人の身体に近しい物こそが人間を触発する」という認識をもとに設計活動を行った建築家であった。建築の設計から、家具、瓶や皿、カトラリー、オペラの衣装デザインまで、彼の創作活動はジャンルを越えて多岐に渡り、そのすべてに共通にしているのは、直接感性に訴えかけるような、個性的な形や色、テクスチャーに溢れていることだ。

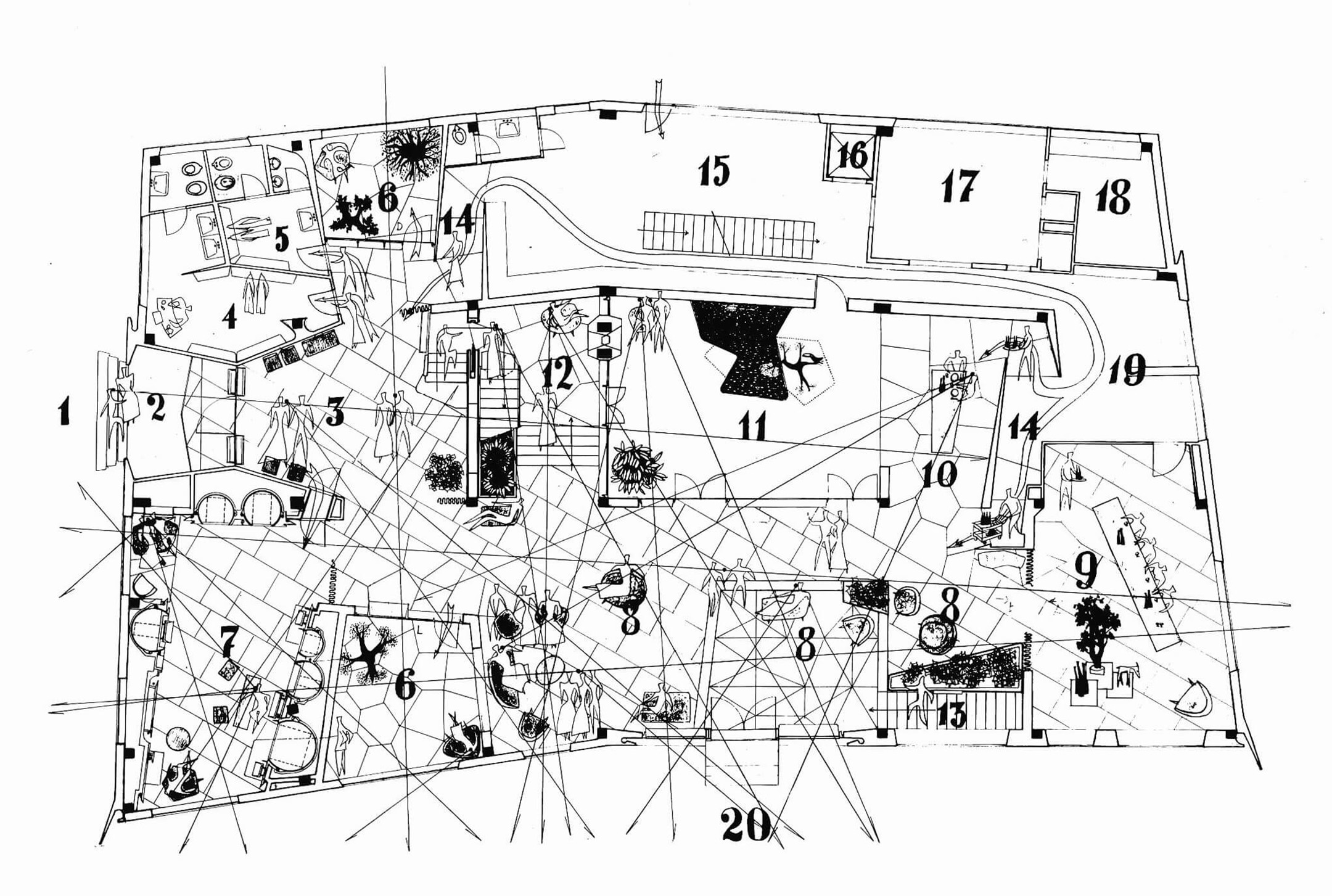

ここで、彼がヴェネズエラ・カラカスに設計した邸宅『ヴィラ・プランチャート』(1953年―1960年)を見ていきたい。『ヴィラ・プランチャート』は丘の上に建てられており、谷に沿って広がる市街地への眺めをそこから楽しむことができるが、周辺の地形との関係を示すスケッチを見ると、建築を起点として内部から外部へと、眺めが方向づけられようとしているのが読み取れる。また、1階平面図には人物や家具、植物といった人の身体を取り巻く品々から、人の動線や視線まで緻密に描き込まれており、ジオ・ポンティが人間の身体から出発し、内部空間から建築を練り上げていったことがわかる。八角形のダイニングテーブルや黄、白、緑などの色を持つ大理石、壁には陶板装飾が貼り巡らされ、天井にはグラフィックワークが施されている。このように、内部のインテリアを見ると「どうしてそんな形や色、質感を使うのか?」と訝しげに問い質したくなるようなノリノリでファンキーな要素が、床、壁、天井のあらゆる表面に配置されているが、それらの要素が絶妙に均衡することによって、全一的な力が空間から引き出されている。一つひとつのファンキーな要素は、どうしてそんな形状をしているのか説明がつかず、どこか別の世界からやってきたような「他者」「異物」としての容貌を持つ。だが、そうした要素がもたらす働き自体が重要なのであり、これらの相異なる働きを有機的な全一性にまとめあげることで、内部空間全体のテクスチャーが形成されている。

出典:Fulvio Irace, GIO PONTI, Motta Architettura, 2009, p. 59

いま、テクスチャーという言葉が使われたが、「物の手触り」や「感触」といった質感を意味するこの言葉が「織物の織り方」という語源に由来するのは重要なことであり、建築の原点として「織物」を考察することは突飛なことではない。織物の組織は、縦方向に張られた経糸(たていと)に対して、直行した方向へ緯糸(よこいと)を通し交差させることによって多層状に形成される。一つひとつが異なる色や材質である多様な糸が、互いの個別性を生かしながら積層することによって織物の生地はひとつに織り上げられるため、そのなかには糸の多様性が埋め込まれ、テクスチャーが宿る。同様に『ヴィラ・プランチャート』において、八角形のダイニングテーブルや鮮やかな大理石、陶板装飾、グラフィックワークといった相異なるファンキーな要素が多様な糸として、ひとつの内部空間へと織り込まれている。このように、人の身体を包む覆いであるインテリアは、織物としてテクスチャーを宿し、テクスチャーを通して人間の情操を豊かにする。それは、美しいきものを身につけると気持ちが晴れやかになることと、同じなのかも知れない。

アドルフ・ロースが主張するように、人の身体に近しい覆い=内部空間から建築は考えられなければならないとするならば、ジオ・ポンティはロースの思想をまさに『ヴィラ・プランチャート』で実践しており、「暖かな、居心地よい空間をつくり出す」その覆いには、織物としてのテクスチャーが宿っている。この「織物」というモチーフから、私たちはどのように建築を再考できるのだろうか。

一人ひとりの人間がそれぞれの癖を持ち、互いに同一化できない他者性を隠し持っているように、世界に存在する一つひとつの物もまた、それぞれに癖を持っている。「織物」とは、ともすれば反発しかねない相異なる異物を、互いの相性を考えながらより良く組み合わせることによって有機的にまとめ上げ、大きな力をそこから引き出すという営みであり、さまざまな対立が顕在化する現代においてこそ、差異を尊重しながらも助け合うことのできる社会をつくる上で、求められる方法でもある。「織物としての建築」は相異なる働きを持った物たちが、それぞれの個性を生かし合いながらひとつの建築を組織している姿のことであり、テクスチャーの宿った被覆によって人の身体を包むことで、人間を触発し、私たちの生活を豊かに建設=コンストラクションしてくれる力を持つ。「お化粧」として軽視されてきた、壁面 (wand)や室礼、インテリア。テキスタイルに起源を持つ、人の身体に近しい物のなかに息づく琴線にこそ、人間の生を支えてくれる、建築の本質が隠されているのではないだろうか。